「フラワー壁飾り」を

つくってお部屋に飾ろう!

埼玉県フラワー装飾技能士会

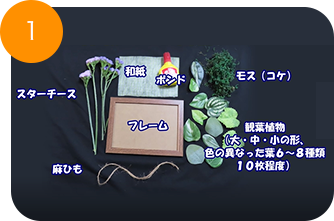

体験キット内容

(送られてきたもの)

- ・フレーム

- ・和紙

- ・モス(コケ)

- ・スターチース

- ・観葉植物(大・中・小の形、色の異なった葉6~8種類、10枚程度)

- ・ボンド

- ・麻ひも

おうちで用意するもの

ハサミ

製作手順

必ずお父さんやお母さん、大人と一緒につくりましょう。

届いた体験キットの中の材料を確認しましょう。 フレーム(額縁)、和紙1枚、モス(コケ)、スターチース(青とピンク) 各2本、観葉植物(大・中・小の形、色の異なった葉)6~8種類、10枚程度、ボンド、麻ひも、ハサミはおうちで用意してくださいね。

初めにフレーム(額縁)に和紙を貼ります。ボンドは要らない紙などに出して、 竹串などで塗っていくとうまくできます。ボンドを塗る位置はフレームの上下左右のすみと、中央部です。

ボンドを塗ったら和紙を置いて、軽く手で押さえてください。

次にコケを貼り付けるため、ボンドをフレームの前後左右のすみの和紙に塗りましょう。その他の場所は少し塗らない部分を残しておくようにします。

和紙の上にモス(コケ)を張り付けていきます。

次に観葉植物の葉を張り付けていきます。葉の裏側にボンドを塗って貼り付けます。ボンドは葉の裏側の下の方にしっかりと塗ります。 どの種類の葉を、どの位置に貼るとよいか、自分で考えながら貼っていきます。

観葉植物の葉を貼り終えたら、スターチースの花を張り付けます。まず、はさみを使ってスターチースの花の咲きの部分を切り落とします。

切り落とした花をすき間のできた部分や、自分の好きな位置に貼っていきます。ボンドは花につけるのではなく、 花を貼る位置のコケの上や観葉植物の葉の上に塗って、花を貼りつけていきます。

これで完成です。ボンドは乾くと透明になりますので、今は白く見えるところがあっても大丈夫です。 キットに入っていた麻ひもは、作品を壁に掛けたいときに使います。好みに合わせて使ってください。

技能士の職種紹介

「フラワー壁飾り」の作り方を教えてくれた技能士さんの仕事を知ろう!

フラワー装飾ふらわーそうしょく

結婚式のブライダルブーケ、宴会場等の装飾花、葬式場の祭壇の装飾花等、フラワー装飾された装飾品には様々なものがあり、使われている材料も生花を中心に、ドライフラワーや各種容器、リボン等があります。「フラワー装飾職種」は、これらの生花等による花環、花束等の製作及び会場祭壇等の装飾に必要となる技能・知識を対象としています。

参照:「技のとびら」(厚生労働省)<技能士の職種を探す>よりhttps://waza.mhlw.go.jp/shokushu/list/flower.html

厚生労働省のポータルサイト「技のとびら」では、技能についての様々な情報を提供しています。アクセスはこちら(https://waza.mhlw.go.jp/)

技能士さんから

「未来の匠たち」へ

埼玉県フラワー装飾技能士会

(左)会長 伊香 恵子 さん

(右)顧問 立川 修子 さん

埼玉県フラワー装飾技能士会はどんなことをしているの?

技能士会主催事業として、技能検定に一人でも多くの人に合格してもらうため、実技講習会を実施しています。また、ものづくり体験教室を小学校で行っており、 次世代の若者の育成に力を注いでいます。その他にも数々のデモンストレーションや勉強会も行っています。 埼玉県職業能力開発協会の実施する技能検定では、フラワー装飾職種の実技試験に検定委員を派遣しています。

どんなお仕事をしているの?

一般に目につくのがフラワーショップ、お花屋さんです。 結婚式場でのブライダル関係の飾り付け、花嫁さんのウェディングの装飾、また葬儀場での飾り付け、キリスト教会での飾り付けも行います。

どんなひとがこの仕事に向いていますか?

お花が好きな人が第一です。きれいな花を飾って販売、 あるいは花嫁さんなどに喜んでもらえて「ありがとう」と言われたとき、 好きな仕事であることに加えて、「この仕事を選んでよかったな」と感じられると思います。

このお仕事をしていてうれしかったことはありますか?

自分で作った花束などが相手に届いたときに、「わぁ・・素敵!」「わぁ・・きれい!」と言っていただいときは、 もっともっと勉強して、さらに素敵なものを作ろうと思います。そういったことが喜びになると思います。

未来の匠たちへひと言。

日常の中で、お花を中心に植物などいろいろなものに興味をもっていただいて、それを育てるところから、 生かされるところに興味を持ってもらえたら、たくさんの「知りたい」という意欲が出てくると思います。 ぜひたくさんの興味を持ってもらいたいと思います。

体験コース動画

安全のため必ず保護者の方が一緒に作業をしてください。

小さいお子様がハサミなどを使う場合には、必ず保護者の方がサポートしてください。