「ミニ道具箱」をつくろう! 建設埼玉技能士会

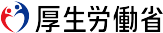

体験キット内容

(送られてきたもの)

- 届いた体験キットの中の材料等をご確認ください。

- ① 側面材(短)2

- ② 側面材(長)2

- ③ 底板材 1

- ④ 受け材 2

- ⑤ ふた材 1

- ⑥ 桟木材 3

- ⑦ くぎ 長・短(写真なし)

おうちで用意するもの

かなづち

ペンチ(打ちまちがえで曲がったくぎをぬく時に使う)

紙やすり

製作手順

必ずお父さんやお母さん、大人と一緒につくりましょう。

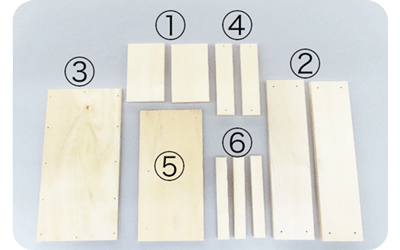

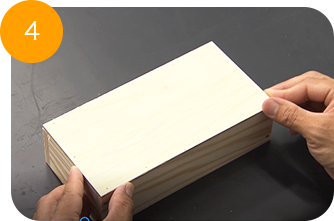

届いた体験キットの中の材料を確認しましょう。同じ大きさの木をそろえて、写真と数が合っているか確かめてね。かなづちはおうちで用意してくださいね。

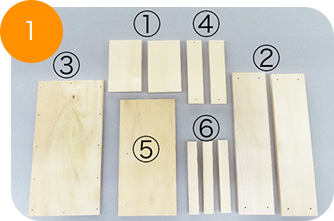

【ステップ1 枠の組み立て】

① 側面材(短)2枚と②側面材(長)2枚、長い方のくぎを使います。

側面材(短)を縦に置き、長い板をその上に横向きで重ねて、端をぴったりとそろえます。手で支えながら、くぎを穴に軽く押し込んで、カナヅチでまっすぐに打ち込みます。

他の箇所もくぎを打ち込んで、ロの字型の枠に仕上げていきます。

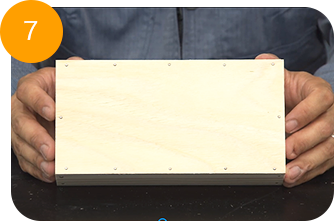

【ステップ2 底板の取り付け】

完成したロの字型の枠に③底板をのせて、底板の端と枠がぴったり合うように位置をそろえます。

底板の長い辺から短い方のくぎを打ち込みます。くぎの穴は5つ空いていますが、最初は両方の端と真ん中に三本打ち込みます。

次に反対側の長い辺を見て、底板と枠にズレがないか確認します。もしズレていたら手でそっと押して位置を整え、底板と枠をぴったりに合わせて、端の方からくぎを打ち込みます。

底板は全体のゆがみを直す定規のような役割もあるので、箱全体がまっすぐになります。

ズレが直ったら残りの穴にもくぎを打ち込んで、しっかりと固定しましょう。

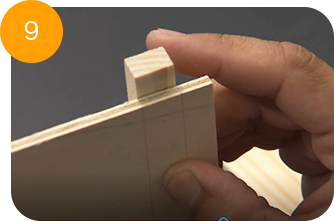

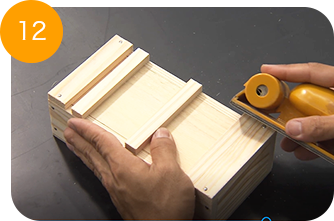

【ステップ3 受け材の取り付け】

作ってきた箱の両端に④受け材を取り付けます。この受け材はふたの支えになると同時に、箱の補強の役割があります。

枠の端に受け材をぴったりとそろえたら、長いくぎを穴に軽く押し込んで、かなづちで打ち込みます。

位置がズレてしまうとふたがうまく閉まらないことがあるので、位置をしっかり確認しながら慎重にくぎを打ち込んでください。

左右両端に取り付けてください。

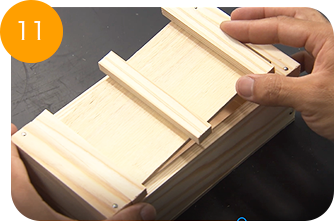

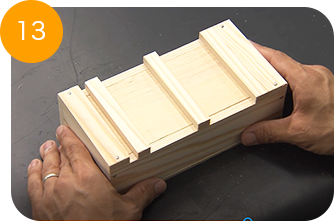

【ステップ4 ふたを仕上げる】

⑤ふた板に、3本の⑥桟木を短いくぎでとめていきます。

ふた板と桟木には、それぞれ取り付け位置の目安となる印がついています。ふた板の側面にある印と、桟木にある印をしっかりと合わせて、

くぎを打ち込んでください。

三本の桟木をふたに取り付けますが、まっすぐに取り付けないと、ふたが閉まりにくくなったり、外れやすくなったりするので、慎重に行ってください。

完成したふたの両端を見ると、ふた板が桟木よりも外に飛び出しています。飛び出しているふた板の長さが、左右で違うのがわかりますね。

まずは長く飛び出している方のふたの端を、箱の内側に差し込みます。ふたを完全にかぶせた後、短く飛び出している方にスライドさせます。

ふたの両端が箱の受け材にしっかり引っかかり、外れにくくなります。

もしうまく閉まらないときは、短い方のふた板の端をやすりで少し削って調整してください。

【ステップ5 仕上げ】

箱の角やふたの端など、手を当てたときにざらつきがあるところは、紙やすりでなめらかに整えてください(紙やすりは100円ショップでも売っています)。

好きな色を塗ったり、名前や絵を描いたりして、自分だけのオリジナルミニ道具箱に仕上げてみましょう。

完成です。フタは、横にスライドさせると、つけたり、外したりすることができます。筆箱や小物入れなど、いろいろを使ってみてください。

技能士の職種紹介

「ミニ道具箱」の作り方を教えてくれた技能士さんの仕事を知ろう!

建築大工けんちくだいく

主に木造住宅などの木造建築物の仕事をしている職人の方々は、いわゆる「大工さん」と呼ばれています。 近年、構造物の加工は工場でのプレカットも増えていますが、現場での仕上げ調整などに手加工の技能は不可欠です。 「建築大工職種」は、木造建築物の大工工事の施工に必要な技能・知識を対象としています。

参照:「技のとびら」(厚生労働省)<技能士の職種を探す>よりhttps://waza.mhlw.go.jp/shokushu/list/kenchikudaiku.html

厚生労働省のポータルサイト「技のとびら」では、技能についての様々な情報を提供しています。アクセスはこちら(https://waza.mhlw.go.jp/)

技能士さんから

「未来の匠たち」へ

建設埼玉技能士会

(左)田島 宏晃 さん

(右)会長 宮前 守 さん

建設埼玉技能士会はどんなことをしているの?

建設埼玉技能士会は建設関係の仕事をしている技能士の集まりです。技能向上のための若者への指導や、技能士の仕事を知ってもらうため、小学校や中学校へ木工教室の先生として教えに行くこともあります。 技能検定の検定委員を派遣したり、技能五輪・技能グランプリへの選手派遣や選手の指導・アドバイスを行っています。

どんなお仕事をしているの?

建設埼玉技能士会は、建設に携わる色々な職種の方が所属しています。大工や瓦、塗装、電気、配管、板金など家を作る過程に関わる仕事をしています。 家は一生の買い物です。家での生活で喜びや思い出、皆さんの幸せを築くお手伝いをする仕事だと思っています。

どんなひとがこの仕事に向いていますか?

自分の手で何かを作ることにワクワクする人が向いていると思います。

このお仕事をしていてうれしかったことはありますか?

お客様の声で「ありがとう。いい家ができた」と笑顔で言ってくれた時は本当にうれしいです。 自分の手で作った家で毎日過ごしてもらうと思うと、この仕事をしてよかったなと思います。

未来の匠たちへひと言。

ものづくりは人の暮らしを支える大切な仕事です。君の手が未来の日本を作ると言っても過言ではありません。 今回の体験を通じ、ものづくりに興味を持ってもらえたら、これからも楽しみながら挑戦していただけたらと思っています。

体験コース動画

安全のため必ず保護者の方が一緒に作業をしてください。

小さいお子様がかなづちなどを使う場合には、必ず保護者の方がサポートしてください。